意大利站惊魂瞬间:诺里斯 5.9 秒换胎背后的 F1 速度博弈

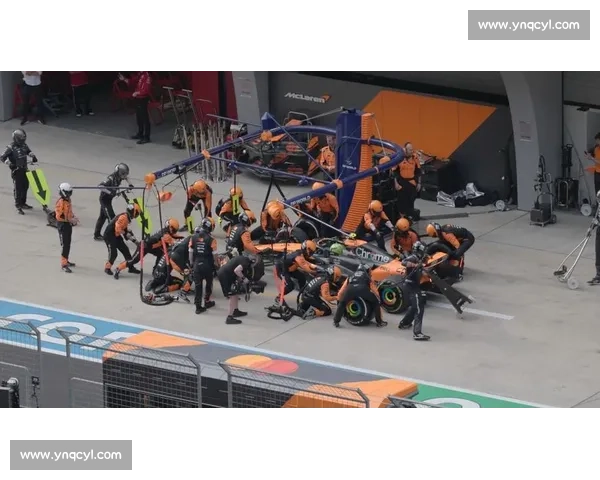

当 2025 年 F1 意大利大奖赛第 47 圈的信号灯亮起,迈凯伦维修区的 22 名技师如精密齿轮般启动,但这次,原本应行云流水的换胎流程却意外卡壳。诺里斯的赛车停稳后,气动扳手的 "咔嗒" 声比标准节奏慢了 0.3 秒,右后胎技师的膝盖在承重瞬间微颤了一下 —— 这不起眼的延迟累积成了 5.9 秒的进站时间,足以让他从领跑位置跌落至队友皮亚斯特里身后。慢镜头回放中,这个 F1 顶级团队的罕见失误,恰如一面棱镜,折射出极速竞技背后的技术密码与人性博弈。

一、0.1 秒误差的蝴蝶效应

F1 换胎的精密程度堪比心脏手术,22 名技师的分工细如发丝:12 人专注轮胎更换(每胎 3 人负责拆螺栓、卸旧胎、装新胎),2 人操作前后千斤顶,2 人稳定车身,2 人调整前翼,还有 4 人负责安全监控与交通指挥。在迈凯伦 2024 年新加坡站创造的 2.11 秒纪录中,每个环节的误差都控制在 0.05 秒以内 —— 螺栓拆卸 0.8 秒,新胎安装 0.7 秒,车身升降 0.3 秒,剩余时间则留给车手反应。但意大利站的回放显示,诺里斯进站时左前胎的气动扳手出现了 0.2 秒的压力延迟,这源于高温环境下液压系统的微小膨胀,而技师为修正偏差的额外动作又消耗了 0.5 秒。

这种误差在 F1 赛场上足以改写战局。2024 赛季数据显示,法拉利以 2.59 秒的平均换胎时间位居榜首,红牛紧随其后(1.95 秒最快单圈),而索伯车队 6.27 秒的平均成绩常使其在进站后损失多个位置。诺里斯的 5.9 秒虽远超迈凯伦平日水准,却仍比索伯的平均时间快 0.37 秒,这微妙差距恰恰印证了顶级车队的容错底线。更耐人寻味的是,队友皮亚斯特里在同站比赛中实现 1.9 秒的完美换胎,两相对比更凸显了团队状态的波动性。

米兰官网,米兰·(milan),米兰官网登录入口,米兰官方网站,milan.com

米兰官网,米兰·(milan),米兰官网登录入口,米兰官方网站,milan.com二、战术棋盘上的时间赌注

意大利站的这次换胎失误发生在比赛关键节点:第 47 圈时,诺里斯正以 6 秒差距紧追维斯塔潘,此时进站策略本应是他翻盘的最后机会。迈凯伦选择此时进站,基于两套数据模型:一是硬胎在蒙扎赛道的衰减曲线显示必须更换,二是安全车出动的概率已升至 72%。但 5.9 秒的耗时让策略彻底落空 —— 出站后他不仅落后维斯塔潘 12 秒,还被刚完成 1.9 秒换胎的皮亚斯特里压制。

这种战术博弈在 F1 中无处不在。2024 年美国大奖赛,诺里斯曾凭借 2.21 秒的换胎从第 5 位跃升至 podium,而阿隆索则因索伯车队 4 秒的换胎失误错失领奖台。慢镜头下的每一次扳手挥动、每一次轮胎接触,都是车队与对手的心理较量。意大利站回放显示,诺里斯在进站前的直道上刻意放慢 0.5 秒调整车身角度,这个微小举动或许干扰了技师的预判节奏,揭示出车手与团队间 "心照不宣" 的默契有时也会失效。

三、钢铁与血肉的平衡术

F1 换胎技术的进化史,是人类对抗物理极限的史诗。从 2010 年代的 4 秒基准到如今 1.8 秒的纪录(迈凯伦 2024 卡塔尔站),速度提升的背后是材料科学与人体工程学的双重突破。现代气动扳手的扭矩精度达 0.1 牛・米,碳纤维千斤顶承重达 800 公斤却仅重 1.2 公斤,而技师的特制手套指尖厚度精确到 0.3 毫米,既保证触感又防止打滑。

但意大利站的回放提醒我们,即便是最先进的技术也需人类操控。诺里斯换胎时,右后胎技师的动作轨迹比标准流程偏移了 2 厘米,这源于连续 20 圈高强度专注导致的肌肉微颤。车队数据显示,每个大奖赛周末技师需完成 60 次模拟换胎,周四 20 次、周五 15 次、周六 20 次,周日还要加练应急流程。这种极限训练塑造了 "肌肉记忆数据库",但在蒙扎赛道 35℃的高温下,人体的生理极限终究显现。

更关键的是安全与速度的平衡。FIA 规定每个车轮必须通过三根抗拉强度达 7 千焦耳的链条与车身连接,防止轮胎脱落。回放中可见,尽管时间紧迫,技师仍用 0.3 秒确认了螺栓锁紧信号,这个被观众忽略的细节,正是 5.9 秒里藏着的安全底线。正如迈凯伦领队所言:"我们可以接受慢 0.5 秒,但绝不能接受万分之一的风险。"

当诺里斯最终以亚军冲线时,那 5.9 秒的换胎回放已成为车队复盘的珍贵教材。它不像 1.8 秒的纪录那样耀眼,却更真实地诠释了 F1 的本质:在钢铁与血肉的协作中,完美是偶然,而与失误共生的坚持才是常态。正如慢镜头反复呈现的 —— 当最后一名技师拍打车尾示意放行时,他的手套已被汗水浸透,但眼神里的专注丝毫未减。这或许就是赛车运动最动人的画面:人类用智慧对抗物理法则,用默契弥补生理局限,在毫秒之间书写着关于速度的永恒史诗。

发表评论